親御さんの判断能力が衰え始め、将来への不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

親御さんの判断能力が衰え始め、将来への不安を感じている方も多いのではないでしょうか。大切な家族を守るために、成年後見制度の利用を検討されている方もいるかもしれません。

その手続きの中で、実印が必要となる場面や、その理由について、疑問をお持ちではないでしょうか。

スムーズな手続きを進めるために、今回は後見申立てにおける実印の役割と、代替手段について解説します。

後見申立てと実印の関係

実印が必要な場面とは

後見申立てにおいて、実印が必要となる主な場面は、申請書類への押印と委任状の作成です。

家庭裁判所に提出する様々な申請書類には、申立人の実印が必要になります。

また、後見人を選任する際に、委任状を作成する必要がある場合があり、その際にも実印が必要となります。

具体的には、後見開始申立書、申立事情説明書、財産目録など、重要な書類への押印が求められます。

これらの書類は、申立人の意思表示を明確にするために実印を使用することが一般的です。

任意後見契約の場合は、契約書への押印にも実印が用いられます。

実印が必要な理由

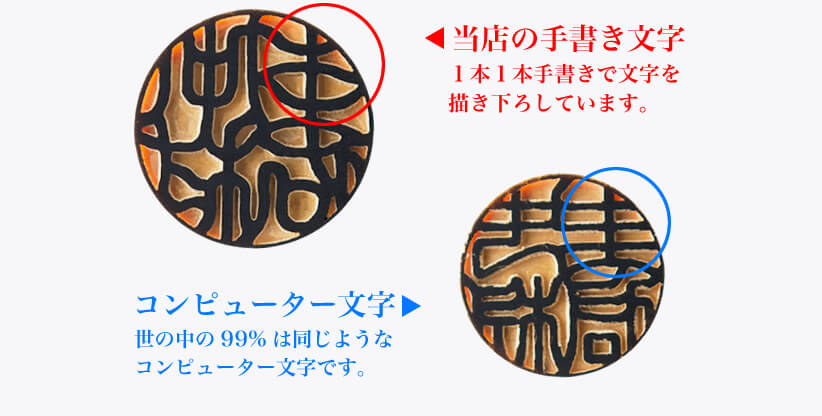

実印を使用する理由は、申立人の意思表示の確実性を高めるためです。

実印は、印鑑登録をしている市区町村役場で登録された印鑑であり、その登録情報と印影を照合することで、本人による押印であることを確認できます。

後見申立ては、重要な法的行為であるため、申立人の意思が明確に示されることが求められます。

実印を使用することで、偽造やなりすましを防ぎ、手続きの正当性を担保することができます。

また、後日の紛争発生を予防する効果も期待できます。

もし、実印を使用せずに手続きを進めて、後に問題が発生した場合、本人確認が困難になる可能性があります。

実印の代替手段

実印がどうしても用意できない場合、代替手段として印鑑証明書や電子署名・デジタル証明書などを検討することができます。

ただし、家庭裁判所によっては、これらの代替手段を認めない場合もあるため、事前に確認することが重要です。

また、代替手段を使用する場合には、手続きに余計な時間がかかったり、追加書類の提出が必要になったりする可能性も考慮する必要があります。

実印使用の注意点

実印を使用する際には、印鑑証明書を必ず添付する必要があります。

印鑑証明書は、実印が登録されていることを証明する書類であり、実印と証明書上の印影が一致していることを確認することで、本人による押印であることを裏付けます。

印鑑証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月以内であることが多いです。

期限切れの印鑑証明書を提出すると、手続きに支障をきたす可能性があるため、注意しましょう。

また、実印の紛失や盗難に備えて、早めに再登録手続きを行うことも重要です。

実印の代替手段の詳細

印鑑証明書について

印鑑証明書は、市区町村役場で発行してもらうことができます。

申請には、本人確認書類と登録した印鑑が必要となります。

印鑑証明書には、印鑑の登録者情報と印影が記載されており、実印であることを証明する役割を果たします。

後見申立てにおいて、印鑑証明書は実印の代替手段として利用できますが、家庭裁判所によっては、実印の使用を強く推奨している場合もあります。

申請書類に押印する印鑑と、印鑑証明書に記載されている印鑑が一致していることを確認する必要があります。

電子署名・デジタル証明書について

電子署名・デジタル証明書は、近年注目されている代替手段です。

電子署名は、デジタルデータに署名する技術であり、デジタル証明書は、署名者の身元を証明するものです。

これらの技術を使用することで、紙の書類を使用せずに手続きを進めることが可能になります。

しかし、家庭裁判所が電子署名・デジタル証明書を認めるかどうかは、裁判所によって異なります。

また、システムの利用方法やセキュリティ対策についても理解しておく必要があります。

その他代替手段の検討

上記以外にも、事情によっては他の代替手段が検討できる場合があります。

例えば、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に相談して、個別の対応を検討してもらうことも可能です。

ただし、どのような代替手段であっても、申立人の意思表示が明確に示されることが重要です。

事前に家庭裁判所に相談し、適切な手続き方法を確認することが、スムーズな手続きを進めるために不可欠です。

後見申立てにおける印鑑証明

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書は、市区町村役場の窓口で申請することができます。

本人確認書類としては、運転免許証や健康保険証などが利用できます。

窓口での申請以外にも、郵送で申請できる自治体もあります。

郵送で申請する場合は、申請書と必要な書類を同封し、返信用封筒を同封する必要があります。

申請から発行までにかかる日数は、自治体によって異なります。

印鑑証明書の必要書類

印鑑証明書を申請する際に必要な書類は、主に本人確認書類です。

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写真付きの本人確認書類が必要です。

住民票など、住所を確認できる書類が必要になる場合もあります。

事前に、お住まいの市区町村役所に確認することをお勧めします。

印鑑証明書の有効期限

印鑑証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月以内であることが一般的です。

期限が切れた印鑑証明書は、無効となりますので、改めて発行してもらう必要があります。

後見申立ての手続きを進める際には、有効期限内に発行された印鑑証明書を提出するように注意しましょう。

期限切れに気づかず、手続きが遅れることのないように、余裕を持って準備することをお勧めします。

後見申立て手続きと印鑑

申請書類への押印方法

申請書類への押印は、丁寧に、はっきりと押印することが重要です。

印影が不鮮明であったり、書類からはみ出していたりすると、受理されない可能性があります。

また、押印する位置は、書類に指定されている場所に押印する必要があります。

複数箇所に押印が必要な書類の場合は、それぞれの指定場所にきちんと押印しましょう。

押印する前に、書類の内容をきちんと確認することも忘れずに行いましょう。

委任状作成と実印の押印

委任状を作成する際には、委任する内容を明確に記載することが重要です。

委任する内容が曖昧だと、後々トラブルになる可能性があります。

委任状には、委任者の氏名、住所、印鑑、委任先の氏名、住所、委任する内容、委任期間などを記載する必要があります。

委任状にも、委任者の実印を押印する必要があります。

委任状は、重要な法的効力を持つ文書ですので、慎重に作成する必要があります。

手続きにおける注意点

後見申立ての手続きは複雑であり、様々な書類の提出が必要となります。

書類に不備があると、手続きが遅延したり、却下されたりする可能性があります。

事前に、家庭裁判所や弁護士などの専門家に相談し、必要な書類や手続きについて確認することをお勧めします。

また、手続きを進める際には、常に正確性と丁寧さを心がけることが重要です。

まとめ

後見申立てでは、申請書類への押印や委任状の作成に実印が必要となる場合が多いです。

これは、申立人の意思表示を明確にし、手続きの正当性を担保するためです。

しかし、実印が用意できない場合は、印鑑証明書や電子署名・デジタル証明書などを代替手段として検討できます。

ただし、家庭裁判所の規定や手続きの進め方については、事前に確認することが重要です。

手続きを進める際には、印鑑証明書の有効期限や申請書類への押印方法、委任状の作成方法などに注意し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。

大切なのは、常に正確性と丁寧さを心がけ、手続きに臨むことです。

親御さんの判断能力が衰え始め、将来への不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

親御さんの判断能力が衰え始め、将来への不安を感じている方も多いのではないでしょうか。