公開日:2025.7.23カテゴリー:印鑑登録について

更新日:2025.7.7

印鑑登録、面倒な手続きだと感じていませんか?

重要な書類への押印が必要な場面は意外と多く、スムーズな手続きが社会生活の効率化に繋がります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、手続きをさらに簡素化できる可能性があります。

今回は、マイナンバーカードと印鑑登録を組み合わせ、手続きをスムーズに進める方法をご紹介します。

印鑑登録に関する疑問や不安を解消し、安心して手続きを進められるよう、詳細な情報を提供します。

マイナンバーカードと印鑑登録

申請に必要な持ち物

印鑑登録の申請に必要な持ち物は、大きく分けて「印鑑」「本人確認書類」の2つです。

まず、重要なのは実印です。

実印には、後述するような一定の条件を満たす必要があります。

本人確認書類としては、顔写真付きのものが望ましいです。

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどが該当します。

顔写真付きの書類がない場合は、健康保険証と年金手帳など、顔写真のない書類を2点用意する必要がある場合があります。

自治体によっては、さらに保証人や委任状が必要となるケースもありますので、事前にご自身の居住地の役所のホームページ等で確認することをお勧めします。

マイナンバーカードを印鑑登録証として利用する場合は、マイナンバーカードも忘れずに持参しましょう。

印鑑の条件と選び方

実印として登録できる印鑑には、いくつかの条件があります。

まず、材質はゴム印やスタンプ印など、印影が変形しやすいものは不可です。

耐久性があり、鮮明な印影を残せる材質を選びましょう。

印鑑のサイズは、一般的に1辺の長さが8mm以上の正方形に収まるもの、かつ25mmの正方形からはみ出さないサイズが推奨されています。

また、印面には氏名以外の事項(職業・資格など)を含んだものや、イラスト・絵柄入りのものは登録できません。

氏名のみを、はっきりとした印影で押せる印鑑を選びましょう。

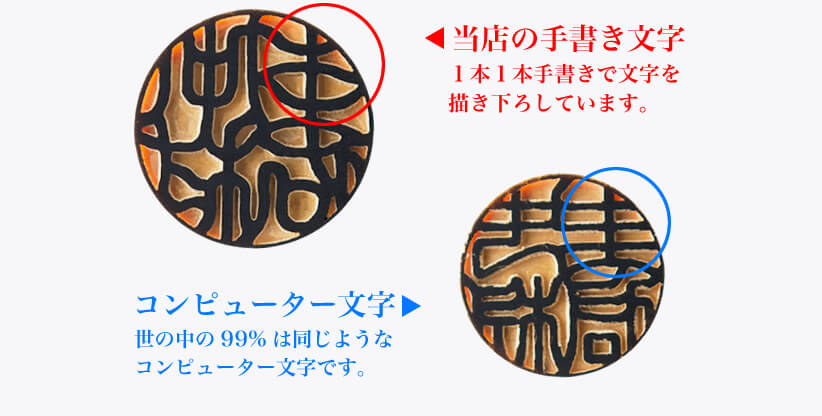

さらに、三文判のような量産品(同一の印影が複数存在するもの)も登録できません。

個性を示せる、オリジナル印鑑を選びましょう。

書体も、読みやすく、判別しやすいものを選びましょう。

信頼できる印鑑店を選ぶことも重要です。

専門知識を持つ店員に相談することで、適切な印鑑を選ぶことができます。

スムーズな申請手順

印鑑登録の手続きは、基本的に役所の窓口で行います。

事前に役所のホームページで必要な書類や手続きの流れを確認しておきましょう。

申請書に必要事項を記入し、実印と本人確認書類を窓口に提出します。

顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持参すれば、即日登録が可能です。

しかし、本人確認書類がない場合や、代理人が申請する場合などは、即日登録できない場合があります。

その場合は、複数回窓口へ行く必要があり、日数がかかることを覚悟しておきましょう。

申請時に、マイナンバーカードを印鑑登録証として利用するかどうかを選択できます。

マイナンバーカードを登録証として利用すれば、コンビニなどで印鑑証明書を発行できるようになります。

マイナンバーカードの活用方法

マイナンバーカードは、印鑑登録証としても活用できます。

申請時に希望すれば、マイナンバーカードに印鑑登録証の機能を追加できます。

これにより、マイナンバーカードと暗証番号さえあれば、コンビニエンスストアなどで印鑑証明書を発行できるようになります。

窓口にわざわざ行く必要がなく、時間や手間を大幅に削減できます。

ただし、マイナンバーカードで印鑑証明書を発行できるのは本人だけです。

代理人が発行する場合は、従来どおり印鑑登録証(カード)が必要となります。

印鑑登録証とマイナンバーカードの両方を保有することも可能です。

印鑑登録の手続き方法

窓口での申請方法

窓口での申請は、最も一般的な方法です。

まず、お住まいの市区町村役場の窓口に、必要書類(申請書、実印、本人確認書類など)を持参します。

窓口で申請書に必要事項を記入し、実印を押印して提出します。

職員が書類を確認し、問題なければ印鑑登録が完了します。

顔写真付きの本人確認書類を持参していれば、その場で印鑑登録証が交付されます。

ただし、本人確認書類が不足している場合や、代理人による申請の場合は、即日発行されない可能性があります。

事前に役所のホームページで手続き方法や必要な書類を確認しておきましょう。

郵送での申請方法

郵送での申請は、自治体によっては対応していない場合があります。

事前にご自身の居住地の役所のホームページ等で確認が必要です。

郵送で申請できる場合でも、必要書類を揃えて送付する必要があります。

一般的には、申請書、実印の押印された印影、本人確認書類のコピーなどが求められます。

また、返信用の封筒も同封する必要があります。

郵送の場合、手続きに時間がかかることを考慮し、余裕を持って申請しましょう。

申請にかかる時間と費用

窓口での申請にかかる時間は、混雑状況にもよりますが、概ね30分~1時間程度です。

郵送の場合は、書類の送付や審査に数日~数週間かかる場合があります。

費用は、印鑑登録自体には費用がかかりませんが、印鑑登録証の交付には手数料がかかる場合があります。

手数料の金額は自治体によって異なりますので、事前に確認が必要です。

申請後の手続き

申請が完了すると、印鑑登録証が交付されます。

印鑑登録証は、印鑑証明書を発行する際に必要となる重要な書類です。

大切に保管し、紛失しないように注意しましょう。

印鑑登録証を紛失した場合には、再発行の手続きが必要です。

再発行の手続きは、窓口で行うのが一般的です。

紛失届を提出した後、再発行の手数料を支払うことで、新しい印鑑登録証が交付されます。

印鑑登録に関するよくある質問

印鑑登録の有効期限

印鑑登録に有効期限はありません。

一度登録すれば、原則として変更・廃止の手続きをするまで有効です。

ただし、登録した印鑑を紛失したり、破損したりした場合は、再登録の手続きが必要となります。

印鑑登録証の再発行

印鑑登録証を紛失または破損した場合、再発行の手続きが必要です。

お住まいの市区町村役所の窓口に申請し、必要事項を記入した申請書と手数料を提出します。

再発行には、通常数日かかります。

印鑑登録の変更・廃止方法

氏名変更や転居などにより、印鑑登録の内容を変更する必要がある場合は、変更届を提出する必要があります。

また、何らかの理由で印鑑登録を廃止したい場合は、廃止届を提出します。

いずれの場合も、お住まいの市区町村役所の窓口で行います。

必要書類や手続き方法は、役所のホームページ等で確認しましょう。

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書は、印鑑登録をしている人が、自分の印鑑が登録されていることを証明するために取得する書類です。

印鑑登録証と本人確認書類を持参して、お住まいの市区町村役所の窓口で申請します。

また、マイナンバーカードに印鑑登録証の機能が付加されていれば、コンビニエンスストアでも発行できます。

印鑑登録と印鑑選びのポイント

印鑑の種類と材質

印鑑には、様々な種類と材質があります。

材質には、黒水牛、象牙、木材などがあります。

耐久性や価格、デザインなどを考慮して、自分に合った材質を選びましょう。

黒水牛は、耐久性が高く、比較的安価なため人気があります。

象牙は高級感があり、耐久性も高いですが、高価です。

木材は、個性的なデザインが多く、比較的安価です。

印鑑のサイズと書体

印鑑のサイズは、用途によって適切なサイズを選びましょう。

実印は、12mm~15mm程度のサイズが一般的です。

書体には、楷書、隷書、行書などがあります。

読みやすく、判別しやすい書体を選びましょう。

楷書は、最も一般的な書体で、読みやすいのが特徴です。

隷書は、古風で落ち着いた印象を与えます。

行書は、流麗で個性的な印象を与えます。

信頼できる印鑑店選び

印鑑を購入する際には、信頼できる印鑑店を選ぶことが重要です。

専門知識を持つ店員がいる店を選び、相談しながら自分に合った印鑑を選びましょう。

インターネットで購入する場合には、口コミなどを参考に、信頼できる店を選びましょう。

印鑑の保管方法

印鑑は、大切に保管することが重要です。

印鑑ケースに入れて、安全な場所に保管しましょう。

紛失や盗難を防ぐためにも、保管場所には十分注意しましょう。

また、定期的に印鑑の状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行いましょう。

まとめ

今回は、マイナンバーカードと印鑑登録をスムーズに進める方法について解説しました。

申請に必要な持ち物、印鑑の条件、申請手順、マイナンバーカードの活用方法、よくある質問、印鑑選びのポイントなどを網羅的に説明しました。

これらの情報を参考に、スムーズな手続きを進めていただければ幸いです。

印鑑登録は、社会生活において重要な手続きです。

本記事が、その手続きを円滑に進める上で役立つことを願っています。

不明な点があれば、お住まいの市区町村役所に直接お問い合わせください。

必要に応じて、専門家への相談も検討しましょう。