公開日:2025.9.2カテゴリー:印鑑について

更新日:2025.7.31

養子縁組は、新たな家族の形を築く重要な手続きです。

複雑な手続きの中で、特に印鑑に関する疑問は多くの方が抱くのではないでしょうか。

書類の提出や手続きの際に、どのような印鑑が必要なのか、誰の印鑑が必要なのか、そしてどのように準備すればいいのか。

今回は、養子縁組届に必要な印鑑について、具体的な種類や押印者、準備手順を分かりやすくご紹介します。

養子縁組届に必要な印鑑の種類

実印と認印の違い

養子縁組届への押印には、実印と認印のどちらが必要となるのか、結論から言うと、実印と認印のどちらでも問題ありません。

ただし、シャチハタなどのゴム印は使用できません。

実印は、市区町村役場で登録されている印鑑で、印鑑証明書を取得できます。

印鑑証明書は、その印鑑が本人によって登録されていることを公的に証明する書類です。

例えば、不動産の売買契約や重要な契約書などに使用され、本人確認の重要な役割を担います。

一方、認印は、日常的に使用する印鑑で、特に登録は必要ありません。

銀行の通帳や書類の受け取りなど、比較的カジュアルな場面で使用されます。

どちらを使用するにしても、インクがにじまず、鮮明に押印できる印鑑を選びましょう。

例えば、朱肉を使用する際は、朱肉の質や量、押印の圧力などによって印影の鮮明さが左右されます。

大切な手続きですので、印影が鮮明で、読み取りやすい印鑑を用意することをお勧めします。

例えば、楷書体で氏名がきれいに読み取れる印鑑が望ましいです。

印鑑証明書の必要性

養子縁組届の提出に、印鑑証明書は必要ありません。

印鑑証明書は、印鑑が本人によって登録されていることを証明する書類です。

多くの行政手続きでは、本人確認のために必要とされますが、例えば、運転免許証の更新やマイナンバーカードの申請などです。

養子縁組届では、印鑑自体が重要なのではなく、届出人や証人の意思表示が重要視されます。

そのため、印鑑証明書は不要です。

ただし、他の手続きで印鑑証明書が必要となる場合もあるため、念のため保管しておくと安心です。

例えば、将来、不動産の購入や相続手続きなどを行う際に必要となる可能性があります。

印鑑登録の方法

印鑑登録は、お住まいの市区町村役場の窓口で行えます。

必要なものは、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)、登録したい印鑑(実印)、そして印鑑登録手数料です。

手数料は市区町村によって異なりますので、事前に各市区町村役所のホームページなどで確認することをお勧めします。

例えば、東京都〇〇区では300円、神奈川県〇〇市では500円といった具合に、地域によって料金が異なります。

印鑑登録を済ませておけば、将来、他の手続きで印鑑証明書が必要になった際に、スムーズに取得できます。

ただし、養子縁組届の提出には直接関係ありません。

印鑑登録には、印鑑の大きさや材質に関する規定がある場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

養子縁組届に印鑑がいるのは誰?

届出人の印鑑

届出人は、養子縁組届に署名・押印する当事者です。

養子となる人が15歳以上の場合は養子本人、15歳未満の場合は法定代理人(通常は親権者)が届出人となります。

例えば、18歳のAさんが養子縁組をする場合、Aさん自身が届出人となり、署名と押印を行います。

一方、5歳のBさんが養子縁組をする場合、Bさんの親権者である両親が共同で届出人となり、署名と押印を行います。

届出人は必ず署名し、実印または認印を押印する必要があります。

届出人が複数いる場合は、全員が署名・押印します。

この際、印鑑が鮮明に押印されているかを確認しましょう。

例えば、インクがにじんでいたり、印影が薄かったりする場合には、再押印が必要となる可能性があります。

養子となる人の印鑑

養子となる人が15歳以上の場合は、届出人として署名・押印します。

15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となり、養子本人の署名・押印は不要です。

ただし、15歳未満であっても、本人の意思確認のため、役場で面接が行われる場合があります。

面接では、養子となる子の意思や養親との関係性について確認が行われます。

法定代理人の印鑑

養子となる人が15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となり、署名・押印します。

法定代理人は通常、親権者です。

親権者が複数いる場合は、全員が署名・押印する必要があります。

例えば、両親が離婚し、それぞれが親権を有している場合、両者の署名と押印が必要です。

また、親権者以外に監護権を持つ者がいる場合も、その者の同意が必要となる場合があります。

例えば、祖父母が監護権を有している場合、祖父母の同意も必要です。

実印の準備はこの順番で

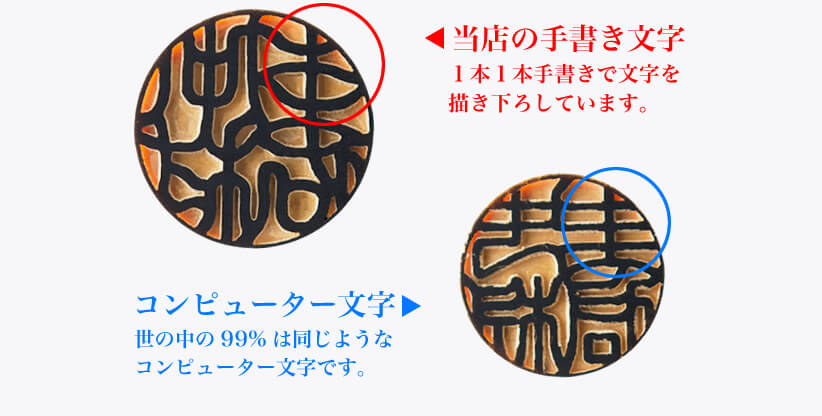

印鑑の購入

まず、実印または認印を購入します。

実印として登録する場合は、材質(例えば、黒檀、象牙、柘など)、大きさ(例えば、12mm~18mm)、デザインなどを考慮して選びましょう。

認印であれば、日常使いしやすい印鑑を選びます。

いずれの場合も、インクがにじまず、鮮明に押印できる印鑑を選び、大切に保管することが大切です。

印鑑には、個人情報保護の観点から、印鑑ケースに氏名などを記載しない方が安全です。

印鑑証明書の取得

実印を使用する場合は、印鑑登録を行い、印鑑証明書を取得しておきましょう。

印鑑証明書は、市区町村役場で発行されます。

必要なものは、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)、登録済の実印です。

手数料は市区町村によって異なりますので、事前に確認してください。

ただし、養子縁組届には不要です。

印鑑証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月以内であることが多いので、注意が必要です。

印鑑の保管

印鑑は、大切に保管することが重要です。

紛失したり、破損したりしないよう、専用のケースに入れて保管しましょう。

また、印鑑の複製を防ぐためにも、保管場所には注意が必要です。

金庫や鍵のかかる引き出しなどに保管することをお勧めします。

その他必要な書類と手続きの流れ

戸籍謄本等の準備

養子縁組届には、養親と養子の戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。

ただし、提出先が本籍地でない場合、戸籍謄本は不要な場合があります。

事前に提出先に確認することをお勧めします。

例えば、養親と養子の住所地が同じ市区町村の場合、戸籍謄本は不要となる可能性があります。

また、養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

家庭裁判所への申請には、様々な書類が必要となるため、事前に家庭裁判所の窓口で確認しましょう。

養子縁組届の書き方

養子縁組届は、正確に記入することが重要です。

記載事項に不備があると、受理されない可能性があります。

記入例を参考にしながら、丁寧に記入しましょう。

不明な点があれば、市区町村役場の窓口で確認することをお勧めします。

記入には黒インクのボールペンを使用し、修正液は使用しないようにしましょう。

提出先と提出方法

養子縁組届の提出先は、養親または養子の本籍地もしくは住所地の市区町村役場です。

提出方法は、窓口に直接提出する方法と郵送による提出方法があります。

郵送の場合は、事前に提出先に確認することをお勧めします。

また、郵送の際には、配達記録付き郵便物を使用することをお勧めします。

まとめ

養子縁組届の提出には、実印または認印が、届出人、場合によっては養子本人、そして法定代理人によって必要となります。

印鑑証明書は不要です。

印鑑の準備は、印鑑の購入、印鑑登録(実印の場合)、そして保管という流れになります。

その他、戸籍謄本などの必要書類を準備し、正確に記入された養子縁組届を、養親または養子の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に提出することで、手続きが完了します。

不明な点は、必ず事前に役所に確認しましょう。

スムーズな手続きを心よりお祈り申し上げます。