公開日:2025.8.18カテゴリー:印鑑について

更新日:2025.7.31

高齢の親を持つ方、将来への備えとして任意後見契約を考えていませんか?

親の判断能力が衰えた時、財産管理や生活の意思決定をスムーズに行うためには、事前の準備が不可欠です。

その準備の中で、重要な役割を果たすのが「実印」です。

しかし、任意後見契約において実印はどこで、どのように使われるのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、任意後見契約と実印の関係性、そして契約締結において実印を使う具体的なタイミングについて解説します。

任意後見契約と実印の関係

実印が必要な理由

任意後見契約は、将来、本人の判断能力が低下した際に、契約内容が確実に守られるようにするため、公正証書という特別な形式で作成する必要があります。

これは、民法に基づいた厳格な手続きを踏むことで、後見人が本人の利益を最優先して行動することを保証するためのものです。

公正証書とは、公証人が作成する法的効力を持つ公文書であるため、作成に契約当事者の本人確認が極めて重要になります。

例えば、後見開始後に、契約の内容について異議申し立てがあった場合、実印と印鑑証明書によって本人の意思表示が明確に証明できるため、法的トラブル解消に大きく貢献します。

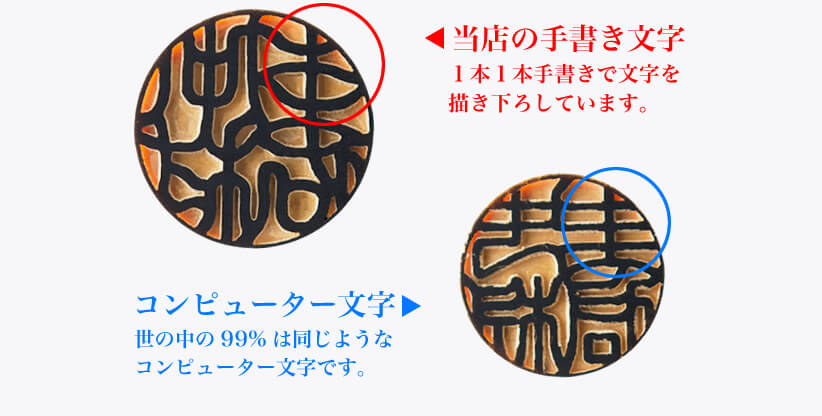

実印は、個人の印鑑の中でも最も重要なものであり、市区町村役場で登録された印鑑であることが前提となります。

登録されてある印鑑は、本人であることの強い証拠となり、偽造が困難なため、法的確実性を高めます。

そのため、任意後見契約のような、本人の財産や生活に関わる重要な契約においては、実印の使用が法律上求められるのです。

仮に、実印を使用せずに契約した場合、将来、契約の有効性が争われる可能性が高まります。

実印を押す場面

実印は、任意後見契約書への押印という、契約成立において最も重要な場面で使用されます。

具体的には、公証人の面前で、契約書に署名と捺印を行う際に使用します。

この署名捺印は、契約当事者である本人と任意後見人候補者が、契約内容に同意し、その内容を確実に履行することを約束する行為です。

例えば、後見開始後に、後見人が契約内容に反した行動をとった場合、公正証書に押印された実印は、その違法性を明確に示す証拠となります。

公証人の面前で行われることで、契約の真正性が担保され、第三者に対しても契約の効力が明確に主張できます。

また、公証役場へ提出する「委任状」や「身分証明書のコピー」といった書類への押印にも実印が必要となる場合があります。

これは、書類提出者の身元確認のため、公証人が本人確認を行う際に必要となる手続きです。

実印の法的効力

実印は、印鑑登録証明書と合わせて使用することで、その法的効力を最大限に発揮します。

印鑑登録証明書は、市区町村役場で登録した実印があなたのものであることを証明する公的な書類です。

発行日から3ヶ月以内のものでなければ無効となる場合が多いので注意が必要です。

実印と印鑑登録証明書を併用することで、本人確認が厳格に行われ、契約の安全性と信頼性が確保されるのです。

例えば、後見開始後に、契約内容に関するトラブルが発生した場合、実印と印鑑登録証明書は、あなたがその契約に合意したことを明確に証明する証拠となります。

もし、実印と印鑑登録証明書が一致しない場合、または印鑑登録証明書の有効期限が切れている場合、契約自体が無効になる可能性もあります。

そのため、契約締結時には、必ず正しい実印と有効期限内の印鑑登録証明書を用意する必要があります。

さらに、実印の紛失や盗難に備えて、事前に予備の実印を作成しておくことも有効な対策です。

任意後見契約を結ぶとき実印はどこで使う

公証役場での押印

任意後見契約の公正証書は、公証役場で作成されます。

そのため、実印による押印は、原則として公証役場で行われます。

公証役場には、複数の公証人が在籍しており、予約時に担当者が割り当てられるのが一般的です。

公証人は、契約内容を確認し、本人確認(本人確認書類の提示と印鑑証明書の照合)を行った上で、実印を押印した契約書に認証を与えます。

この認証を行うことにより、契約書は法的効力を有する公正証書となります。

公証役場以外で押印された実印は、公正証書の作成には有効ではありません。

例えば、自宅で契約書に実印を押印したとしても、それは公正証書としては認められず、法的効力を持つ契約にはなりません。

公証人による認証

公証役場での押印は、公証人による認証とセットで行われます。

まずは公証人が、契約当事者である本人と任意後見人候補者の身元を、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類と印鑑証明書を用いて厳格に確認します。

そして契約内容に不備や違法性がないことを確認した後、契約書に認証を与えます。

この認証が、公正証書の法的効力を保証する重要なステップとなり、この時に印鑑が押印が必要とされます。

ここで覚えておきたいのが、公証人の認証こそが法的効力を担保していることです。

公証役場での手続きの流れ

契約書への署名捺印

公証役場ではまず、事前に作成された任意後見契約書の内容について、公証人から丁寧に説明を受けます。

この説明は、契約内容の理解を深めるために行われ、不明な点があれば、その場で質問することができます。

その後、本人と任意後見人予定者は、契約内容に間違いがないことを確認し、それぞれ署名と実印による捺印を行います。

この際、印鑑登録証明書と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)も提示する必要があるので、あらかじめ準備しておきましょう。

署名捺印は、契約への同意を示す重要な行為であり、内容を十分に理解した上で、慎重に行う必要があります。

例えば、契約書に記載されている財産範囲や後見人の権限について、事前に十分に確認しておきましょう。

公正証書の作成と交付

署名捺印が完了すると、公証人は契約書を正式な公正証書として作成します。

この公正証書には、公証人の署名、公証役場の印鑑、契約当事者の署名と実印が押印され、法的効力を有する重要な書類となります。

作成された公正証書は、本人と任意後見人予定者にそれぞれ交付されます。

交付された公正証書は、大切に保管することが重要です。

紛失した場合は、作成した公証役場で再発行の手続きを行う必要がありますが、再発行には手数料と一定の手続きが必要となります。

また、公正証書は原本1通と控えが作成されるのが一般的です。

実印と印鑑証明書の役割

本人確認の重要性

任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった場合でも、その意思を尊重し、財産や生活を守るための重要な契約です。

そのため、契約当事者の本人確認は、非常に重要です。

実印と印鑑証明書は、この本人確認を確実に行うための必須アイテムです。

実印は、個人の識別のための重要な印鑑であり、印鑑証明書は、その実印が本人のものであることを証明する公的書類です。

これらの書類は、公証人が契約の有効性を確認する上で不可欠な証拠となります。

偽造を防ぎ、契約の信頼性を高めるためにも、実印と印鑑証明書の提出は必須です。

印鑑証明書の提出

公証役場では、実印と共に印鑑登録証明書の提出が求められます。

印鑑登録証明書は、市区町村役場で発行されます。

発行から3ヶ月以内のものが必要となる場合が多いので、事前に確認し、余裕を持って手続きを進めましょう。

申請時には、本人確認書類、印鑑証明書と手数料の支払いが必要となります。

印鑑証明書は、実印の真正性を証明する重要な書類です。

提出がなければ、本人確認が不十分と判断され、契約は成立しません。

また、印鑑証明書は、契約締結後も一定期間保管しておくことが推奨されます。

まとめ

任意後見契約を締結する際には、実印を公証役場で使用することが不可欠です。

実印と印鑑登録証明書は、本人確認を確実に行い、契約の法的効力を高める重要な役割を果たします。

公証役場での手続きは、契約書への署名捺印と公証人による認証という2つの重要なステップから成り立っています。

これらの手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な書類(実印、印鑑登録証明書、本人確認書類、事前に準備した契約書)を準備し、公証役場との予約を確実に行い、連絡を密にすることが重要です。

また、契約内容に不明な点があれば、弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。

将来に備えた重要な契約であるため、十分な準備と理解の上で手続きを進めることが大切です。

この記事を読んで、少しでも任意後見契約を結ぶにおいての実印の重要性について理解していただけたら幸いです。

契約締結の直前に作成するよりも、実印として使う印鑑は予めにあった方が心の安めになるでしょう。