公開日:2025.10.15カテゴリー:印鑑について

更新日:2025.10.5

介護施設への入居は、人生における大きな転換期です。

多くの準備が必要となる中で、意外と見落としがちなのが印鑑に関する手続きです。

スムーズな入居と、後々のトラブル防止のためにも、印鑑選びから保管方法まで、しっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、介護施設入居に必要な印鑑の種類や選び方について、具体的な情報と共に解説します。

介護施設入居に必要な印鑑の種類

実印と認印の違い

介護施設への入居手続きでは、実印と認印の両方が必要となる場合があります。

実印は、重要な契約を締結する際に使用される印鑑で、市区町村役所に印鑑登録をしていることが前提です。

例えば、入居契約書への署名・押印や、介護費用に関する重要な書類への押印などに使われます。

一方、認印は日常的な書類などに使用される印鑑で、印鑑登録は不要です。

例えば、受領書への押印や、簡単な連絡事項の確認などに使われます。

契約書への押印には、施設によっては実印を求められるケース、認印で済むケース、あるいは実印と認印の両方を求められるケースなど、施設によって様々です。

事前に施設に確認し、必要な印鑑の種類を明確にしておくことが非常に重要です。

重要な書類には実印を使用し、そうでない書類には認印を使用するなど、使い分けを明確にしておくことがトラブル防止に繋がります。

例えば、契約書には実印と印鑑証明書、受領書には認印というように、書類の重要度に応じて使い分けることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

印鑑証明書の必要性

印鑑証明書は、印鑑が本人によって登録されていることを証明する書類です。

介護施設によっては、契約の際に実印と印鑑証明書の提出を求められる場合があります。

これは、契約の正当性を確認し、なりすましや契約書への不正な押印などを防ぐためです。

印鑑証明書は、市区町村役場で申請できます。

申請には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と登録した印鑑が必要となります。

発行手数料は市区町村によって異なりますが、数百円程度です。

発行から3ヶ月以内のものを使用するよう指示されるケースが多いので、発行時期に注意しましょう。

契約手続きの際に提出を求められた場合、期限切れの印鑑証明書では受け付けてもらえない可能性があります。

印鑑の材質と選び方

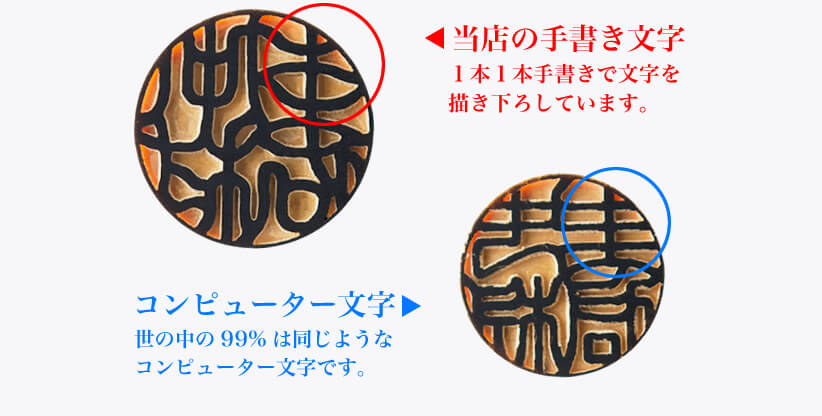

印鑑の材質は、耐久性や印影の美しさ、そして価格に影響します。

一般的に、実印には耐久性が高い黒檀、象牙、薩摩本柘、楓など、高級な材質が使用されます。

一方、認印には比較的安価なプラスチック、ゴム、樹脂などが使用されます。

ただし、材質だけでなく、印影の鮮明さ、使いやすいサイズ感、そしてデザインなども考慮して選びましょう。

特に実印は、一生涯使用する可能性が高い印鑑であるため、慎重に選び、大切に保管することが重要です。

実印のサイズは、12ミリメートル~15ミリメートル程度が一般的ですが、小さすぎると印影がぼやけやすく、大きすぎると押印しにくい場合があります。

認印は実印よりやや小さく、10ミリメートル~12ミリメートル程度が一般的です。

印鑑登録の重要性

実印を使用する際には、事前に市区町村役場で印鑑登録を行うことをお勧めします。

印鑑登録を行うことで、印鑑の偽造・盗難を防ぎ、本人確認の際に役立ちます。

また、印鑑を紛失した場合にも、登録情報に基づいて再発行の手続きを行うことができます。

登録は無料で行えるところがほとんどなので、手続きを済ませておくことを強く推奨します。

印鑑登録には、本人確認書類と登録する印鑑が必要です。

登録後には、印鑑登録証明書が交付されます。

この証明書は、印鑑が登録されていることを証明する重要な書類なので、大切に保管しましょう。

介護施設入居時に求められる印鑑とは?

施設ごとの印鑑規定

介護施設によって、入居手続きに必要な印鑑の種類や個数、印鑑証明書の有無などが異なります。

例えば、A施設では実印と認印、B施設では実印のみ、C施設では電子印鑑も認めている、といったように、施設によって対応が異なります。

中には、電子印鑑の使用を認めている施設もある一方で、実印のみを要求する施設も存在します。

入居を検討している施設に直接問い合わせ、必要な印鑑の種類や個数、印鑑証明書の必要性などを事前に確認することが非常に重要です。

例えば、「入居契約に必要な印鑑について教えてください」と具体的に質問することで、スムーズな手続きを進めることができます。

契約前に不明点を解消し、スムーズな手続きを進めましょう。

契約書への押印方法

契約書への押印は、丁寧に行いましょう。

印影がはっきりと鮮明に押されていることを確認し、必要に応じて修正液を使用するなどして、きれいに押印することが大切です。

押印する位置についても、契約書に指示があればそれに従い、指示がなければ、通常は署名欄のすぐ横に押印するのが一般的です。

押印後には、必ず内容を確認し、不明な点があればすぐに施設担当者に質問しましょう。

契約書は重要な書類ですので、押印する際には、落ち着いて正確に行うことが重要です。

もし、押印ミスをしてしまった場合は、担当者に相談しましょう。

必要な印鑑の個数

必要な印鑑の個数は、施設によって異なります。

通常は、実印と認印の2個が必要となることが多いですが、保証人や身元引受人がいる場合は、その方の印鑑も必要になる場合があります。

例えば、保証人がいる場合は、保証人の実印と印鑑証明書が必要になるケースが多いです。

また、印鑑証明書が必要な場合は、実印の印鑑証明書を準備する必要があります。

事前に施設に問い合わせ、必要な印鑑の種類と個数を正確に把握しておきましょう。

例えば、「保証人の印鑑が必要かどうか」「印鑑証明書の提出が必要かどうか」などを具体的に質問することで、必要な準備を漏れなく行うことができます。

印鑑トラブルを防ぐための対策

印鑑の保管方法

印鑑は、大切に保管することが重要です。

自宅に保管する場合は、鍵のかかる印鑑ケースを使用し、安全な場所に保管しましょう。

例えば、金庫やタンスの奥など、第三者に見つかりにくい場所に保管することが重要です。

また、複数個の印鑑を保管する際は、種類別に分けて保管し、紛失を防ぎましょう。

印鑑の保管場所を家族にも伝え、いざという時にスムーズに印鑑を取り出せるようにしておくことも大切です。

例えば、保管場所をメモ書きにして冷蔵庫などに貼っておく、家族に保管場所を伝えるなど、万が一の場合にも対応できるようにしておきましょう。

偽造・盗難対策

印鑑の偽造や盗難を防ぐために、印鑑登録を行うことが有効です。

登録済みの印鑑は、偽造されにくく、盗難された場合にも警察への届出がスムーズに行えます。

さらに、印鑑ケースにも工夫を凝らし、盗難防止機能が備わっているものなどを選択するのも良いでしょう。

常に周囲の安全状況に気を配り、不用意に印鑑を携帯しないように注意しましょう。

例えば、材質がしっかりとした金属製の印鑑ケースを選び、さらに鍵付きのケースを使用するのも有効です。

紛失時の手続き

印鑑を紛失した場合は、すぐに市区町村役場に届け出て、再発行の手続きを行いましょう。

再発行には、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)と印鑑登録証明書などが必要となる場合が多いです。

また、紛失した印鑑が不正に使用されないよう、警察への届出も検討しましょう。

早めの対応が、トラブルを最小限に抑えることに繋がります。

警察への届出は、紛失届として手続きを行います。

印鑑に関するよくある質問

印鑑のサイズについて

印鑑のサイズは、特に法律で定められたものはありません。

しかし、実印として使用する場合は、大きすぎず小さすぎない、バランスの良いサイズを選ぶことが大切です。

認印の場合は、実印よりも少し小さいサイズを選ぶことが多いです。

ただし、施設によっては、規定のサイズがある場合もあるので、事前に確認が必要です。

例えば、施設によっては「12ミリメートル以上」といった規定がある場合もあります。

電子印鑑の利用可否

電子印鑑の利用可否は、施設によって異なります。

一部の施設では、電子印鑑の使用を認めている場合がありますが、多くの施設では、従来の印鑑による押印を求められています。

電子印鑑を使用する場合は、事前に施設に確認し、利用可能かどうかを確認しましょう。

利用可能な場合でも、どの種類の電子印鑑が認められるかを確認する必要があります。

保証人の印鑑について

保証人の印鑑が必要となるかどうかは、施設によって異なります。

保証人制度を採用している施設では、保証人の実印と印鑑証明書が必要となる場合が多いです。

保証人となる方の負担を軽減するためにも、事前に施設に確認し、保証人の印鑑に関する情報を正確に把握しておきましょう。

保証人となる方は、印鑑登録を済ませておくことが必要です。

まとめ

介護施設への入居手続きにおいて、印鑑は重要な役割を果たします。

スムーズな入居と、後々のトラブル防止のためには、事前に必要な印鑑の種類や個数、印鑑証明書の有無などを施設に確認し、適切な印鑑を選び、大切に保管することが不可欠です。

印鑑登録も忘れずに行い、紛失時の手続きについても理解しておきましょう。

この記事が、介護施設入居準備の一助となれば幸いです。