公開日:2018.8.5カテゴリー:印鑑について

更新日:2023.3.23

みなさんこんにちは。みなさんは銀行印というものがあるのをご存知ですか。

この銀行印とは銀行の法人口座開設、預金の入出金、銀行振替の申請書類といったものに必要となってくるものです。

このように銀行印は金融機関関連で行われる取引で必要となってくる印鑑のため、とても重要なものになってきます。

そのため、書体や耐久性に工夫が必要です。

今回はそんな銀行印の選び方について説明していきたいと思います。

・銀行印の選び方

銀行印とはお金に関する取引に用いるものです。

そのため、もし、銀行印を偽装されたりしてしまった場合は自分の口座を自由に使用されてしまう危険性があります。

金融機関に預けているすべての財産が危険にさらされるのを防ぐために、銀行印は複数つくることをおすすめします。

少なくとも普段からお金を出し入れする口座と貯金用の口座では、印鑑を分けるようにしましょう。

また、実印や認印とも同じものは使わないようにしましょう。

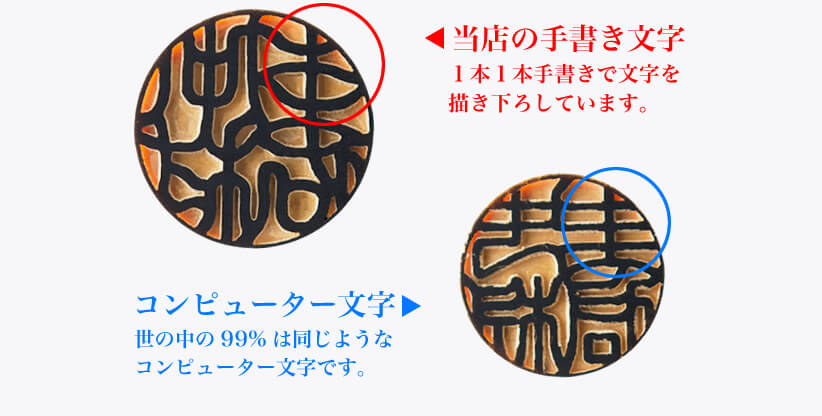

こういったことを避けるために銀行印を選ぶ際にはまず、複製することが難しい書体であること、頑丈な素材でできていて、印鑑の形が変わってしまったり、かけてしまうといったことがないようにすることが重要になってきます。

参考までに、一般的によく使われている銀行印を紹介します。

・彫刻名 苗字のみもしくは名前のみ

・大きさ 13.5ミリメートルから15ミリメートル

・材質 耐久性が高い柘や黒水牛

・書体 印相体、篆書体の横彫り

では、どのような書体や素材がこういった条件を満たしているのでしょうか。

・銀行印におすすめの書体

銀行印におすすめの書体は数多くありますが、ここでは、特におすすめの3種類を紹介していきたいと思います。

・古印体(こいんたい)

まず初めにおすすめするのがこの古印体です。

この古印体は特徴として線の太さが均一ではなく、途切れ途切れになっている文字があります。

このように文字の細部が複雑になっているため、複製されにくい文字になっていて、セキュリティー性能の高い文字となっています。

また、文字が複雑だから読みにくいのではないか、といった疑問を浮かべる方もいらっしゃると思いますが、決してそんなことはなく、文字がハッキリとしていて読みやすくなっています。

日本漢字をもとに進化した印章用の書体で、見かけることが多いのではないでしょうか。

認め印でもよく使われる書体です。

・印相体(いんそうたい)

もう1つ銀行印におすすめの書体は印相体です。

印相体は、「吉相体(きっそうたい)」とも呼ばれています。

中心から外に向かう力強い線の書体で、上下左右、そして斜めに文字が広がっていくことから、「八方篆書」と呼ばれることもあります。

この印相体は後ほど紹介する篆書体という書体を原型として作られていて、印鑑の文字と枠が接触している部分が多く、印鑑の枠の強度がほかの書体と比べて高くなっています。

文字の特徴は何といっても可読性の低さでしょう。

印鑑に何が書いてあるかとても分かりにくくなっています。さらに全体が複雑になっているため、複製されにくくとてもセキュリティー性能の高い文字となっています。

銀行印以外にも、実印の書体としてもおすすめです。

・篆書体(てんしょたい)

最後に銀行印におすすめしたいのは篆書体です。この篆書体は秦の始皇帝が文字の統一を行った際に統一され完成した文字が由来といわれています。このような文字の由来のため、現代の人からすると少し読みにくくなっています。

しかし、この文字も印相体同様複雑で複製がしづらく、セキュリティー性能の高い文字となっています。

篆書体は、皆さんもよく目にする、日本銀行発行のお札にも使われています。

また、最古の印鑑といわれている「漢委奴国王」の金印に使われているのも、この篆書体です。

他にも、篆書体の種類の1つに「太枠篆書体」という書体があります。

太枠篆書体は、文字のフォントは篆書体と同じですが、篆書体よりも文字が細く、周りの丸い枠が太くなっています。

軽やかで優しい印象なので、女性に人気があります。

・隷書体(れいしょたい)

もう1つ、銀行印ではなく認め印におすすめの書体も1つ紹介します。

隷書体は、横長でバランスが取れた、波打つような文字が特徴の書体です。

紀元前から使われている歴史が長い書体です。

可読性が高いため、銀行印にはあまりおすすめではありませんが、読みやすさが重要になる認め印におすすめです。

・銀行印におすすめの素材

次に銀行印におすすめの素材について紹介していきたいと思います。

・本象牙

アフリカゾウの象牙を使った素材です。

程よい硬さと粘りが特徴的で、印鑑の繊細な書体を彫刻するのに適しています。

質感・気品ともに他の素材を圧倒する最高級な素材となっています。

・黒水牛

黒水牛とはその名前通り真っ黒な見た目が特徴の印鑑です。

ベトナムなどの東南アジアの水牛の角を加工して作られています。

牛の角というととても硬いイメージがあるかもしれませんが、タンパク質で構成されているため、ただ硬いというわけではなく、粘り気があるために、しっかりと判を押せます。

値段が手ごろで耐久性が高いため、よく選ばれる素材です。

黒水牛の印鑑を使用する際の注意点としては、水牛の角は主にタンパク質からできているため、乾燥にあまり強くないということです。

保管の際にはしっかりとケースに入れて湿度に気を付けて保管するようにしてください。

・チタン

次におすすめする素材はチタンです。

このチタンはペースメーカーや人工骨などに使われていて、金属アレルギーなどが起こりにくい金属となっています。

この素材の特徴は何といってもその頑丈さです。

金属のため、長年使っても朱肉による印鑑の変化が起きにくく、また、耐熱性にも非常に優れています。

判を押した後に印鑑についた朱肉を水で洗い流すことも可能ですので、使用後の手入れも簡単です。

保管する際にも天然素材の印鑑よりも注意を払わなければいけない点が少ないです。

また、ただ丈夫なだけではなく、朱肉のつきがよくしっかりとした印影を残すこともできます。

・牛角

牛角は、最初に紹介した象牙の次に高級な素材として知られています。

オランダ牛とも呼ばれる、オーストラリアに生息する陸牛の角を使っています。

角の中でも、そりが少ない中心部分から取ったものしか使わないため、価格が高くなります。

純白材と色混材の2つの種類があります。

色混材の方が飴色が混ざる分、購入しやすい価格になります。

耐久性はどちらも変わりません。

・薩摩本柘(さつまほんつげ)

最後におすすめする銀行印の素材は薩摩本柘です。

本柘は木質系なので手になじみやすい優しい質感をしています。

加えて硬いため耐久性もあり、繊細な彫刻が可能です。

薩摩本柘は柘と呼ばれる木の中でも鹿児島県の柘で作られたもののことを指します。

この鹿児島県産の柘はほかの柘よりも中の繊維が詰まっていて印鑑の素材としてとても優れているものとなっています。

この薩摩本柘の印鑑はリーズナブルな価格で入手することが可能で、かつ印鑑としての性能も優秀なので様々な方に使われていて、高い人気を誇っています。

この薩摩本柘も天然素材のため、保管する際に注意しなければいけない点がいくつかあります。

まず1つ目は印鑑を使用した後にしっかりと朱肉を落とすことです。

朱肉の油分が印鑑に染み込んでしまうと、その部分がもろくなってしまい、かけてしまう可能性があります。

また、湿度にも気を付けて保管するようにしましょう。

他にも、近年になって登場した2つの素材を紹介します。

それが、「彩樺(さいか)」と「火神(アグニ)」です。

この2つの素材は、どちらも地球環境に配慮した木材圧縮加工材です。

彩樺は、寒冷地で採れるバーチ材を原料として、加熱処理することで強度を持たせています。

木目調が特徴で、木のぬくもりを感じられる美しい素材です。

火神は、天然の木よりも耐久性に優れた素材です。

他の印鑑素材とは異なるきれいな暖色系の素材で、女性に人気が高いです。

今回は銀行印についてお話させていただきました。

銀行印はその特性上セキュリティー性能の高さがとても重要になってくる印鑑です。

そのため、複製されにくい書体と破損しにくい耐久性が高い素材を選び、口座ごとに銀行印を使い分けるようにしましょう。

おすすめの書体は、古印体・印相体・篆書体です。

また、素材は本象牙や黒水牛、チタン等が耐久性が高くおすすめです。

どれも耐久性が高い素材ですが、より印鑑の寿命を長くするために、印鑑を使った後に朱肉を落とすようにしましょう。

この機会に是非銀行印を作ってみませんか?