公開日:2017.10.5カテゴリー:印鑑について

更新日:2025.4.16

押印と捺印の違いは?未押印の書類も使用可能?

日本のビジネスシーンにおいて、紙と印鑑は長年にわたり重要な役割を担ってきました。

特に「捺印」と「押印」という2つの行為は、文書の正式性と認証の証明に不可欠です。

しかし、多くの人々がこれらの用語について誤解を抱いています。

-

本記事では、捺印と押印の違いを明確にし、ビジネス文書におけるそれぞれの使用方法と法的効力を解説します。

さらに、日本が直面している「脱ハンコ」の流れとその背景についてもご紹介します。

-

目次

捺印と押印などの違いとは?4種類解説!

押印、捺印、調印、押捺にはそれぞれ異なる意味を持っています。

以下でそれぞれの違いを解説します。

1.押印

押印とは、印章を朱肉につけ、紙などに押し付けて印影を残すことです。

元々は記名押印という名前でしたが、時代とともに省略されていき「押印」と呼ばれる中です。

ここで出てきた記名が何を意味するかと言うと、氏名を記名することです。

例えば、印刷された名前やゴム印、社印を使って押された名前、代筆された名前などが該当します。

以上より押印とは記名されているところ、また署名も記名もないところに印鑑を押すことを指します。

2.捺印

捺印は実は押印と全く同じ役割をになっております。

わかりやすい違いでいうと、法律用語として「押印」、非日常用語として「捺印」を使用することが多い傾向にあります。

3.調印

調印とは捺印よりも重要な取り決めをする際に使うものです。

あまり馴染みのない言葉ですが、例えば、国際的な条約や社長間でのビジネスで協定を結ぶときなどに使います。

そのため、日常的に一般人が「調印」という言葉を使う機会はほとんどないでしょう。

4.押捺

「押捺」も印鑑を押す際に使用するものですが、特に「拇印」を押すことを指します。

基本的には印鑑を押す際に使用されることはあまりありませんが、ぜひ覚えて行ってくださいね。

捺印と押印などに法的拘束力はあるのかご紹介!

捺印と押印はどの程度の法的効力を持ち合わせているのでしょうか。

この2つには法的効力がないと考えている方がいるのも事実です。

その理由は、世の中のほとんどの書類が捺印や押印がなくても成立するからです。

とは言っても、捺印や押印がある書類は筆跡鑑定や印影鑑定によって本人が確認・承認したことを正式に証明できます。

つまり、これらの役割は書類のなりすましや改善などが疑われる場合の証拠となることだといえます。

ただし、捺印と押印には証拠能力に違いがあります。

証拠能力の違い示す前に、署名と記名では何が違うのかを解説します。

署名と記名の違い

署名

本人直筆の氏名のことでありサインや自署とも呼ばれます。

記名

印刷された氏名やゴム印による氏名、または第三者が代筆した契約者本人の氏名です。

この2つには本人を証明する証拠能力に違いがあり、署名の場合は筆跡鑑定にかけることで本人が行ったということを証明できます。

民事訴訟法第229条には「文書の成立の真否は、筆跡または印影の対象によっても、証明することができる」と規定されており、署名には証拠能力あるといえます。

一方で、記名は量産化できるゴム印や印刷によって表示されたものなので、記名単体では証拠能力がなく、本人が意思を持って書いた氏名なのか判別がつきません。

署名捺印と記名押印の効力の違い

・捺印>押印、捺印>署名のみ>押印>記名のみ

左に行くほど証拠能力が高くなります。

書類に高い証拠能力を付与したいのであれば捺印、名前を表示したい場合は記名など、時と場合によって本人証明の方法を分けることがおすすめです。

より重要な書類や契約など、証拠能力を高める必要がある場合は実印を使用して契約を締結するといった選択肢もあります。

実印とは、市区町村役所で印鑑登録された印鑑のことで、印鑑登録をしているもののみが実印と呼ばれ、個人を証明するものになります。

また、実印は1人に1本のみ登録が可能であり、1人で複数の実印を登録したり、同じ実印を2人で登録すことはできません。

さらに、印鑑証明を求められる実印は法的な効力を持ち合わせております。

金融機関に届け出る銀行印に関しては、取引口座の財産を守る義務を守ります。

契約書に押した認印はその契約内容が確約されます。

印鑑とハンコは同じではない!?正しい意味を解説します!

「○○さん、この契約書に印鑑を押してください」

皆さんは「印鑑」と聞いた時、何を想像されますか?

きっと多くの方が、書類に印影を付ける道具を想像されたでしょう。

しかし、それが間違っているのです。

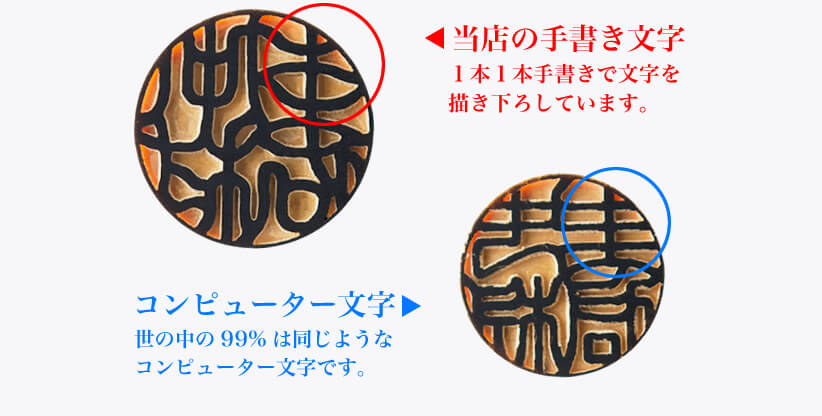

印鑑とハンコの違い

印鑑とは

紙や書類に押印された名前や絵を指します。

つまり、印影のことなのです。

ちなみに、印鑑の事を「印影」と呼ぶこともあります。

紛らわしくならないためにも、それぞれの言葉を整理しておきましょう。

では、皆さんが想像された「印鑑」は何と呼ぶのでしょうか。それは、ハンコです。

ハンコとは

個人や組織がその当事者であることを示す証で、円形や楕円形などの切り口によって、棒状の形に成っています。

皆さんの中には、「印鑑=ハンコ」と想像されていた方もいらっしゃるでしょう。

しかし、その認識は間違っています。

「ハンコで印鑑を残す」のが正しい言葉の使い方です。

それらを踏まえて、冒頭の言葉をもう一度見てみましょう。

何が間違っているか、もうお分かりですよね。

では、正解を一緒に確認しましょう。

「○○さん、この契約書にハンコを押してください」

これからは様々なビジネスシーンで、このフレーズを正しく用いましょう。

「印章」という言葉の定義について

皆さんは「印章」という言葉を耳にされたことがあるでしょうか?

きっと耳にしたことがある方も、そう頻繁には耳にしていないでしょう。

何故なら、印鑑やハンコといった言葉を基本的に用いるからです。

他の人が使っていない言葉を自分が使おうとはしませんよね。

では、この「印章」という言葉、一体どのような意味を持っているのでしょうか。

「印章」は「ハンコ」を意味します。

つまり、「○○さん、この契約書に印章を押してください」といった使い方ができるのです。

印鑑とハンコ、印章、それぞれの正しい使い方を学んで、仕事に励みましょう。

次に、印鑑がハンコの意味で使われるようになった歴史を見ていきます。

ハンコを用いる文化は世界の中でも、日本と中国、韓国ぐらいです。

私達が当たり前に使っている道具も、世界から見ればマイナーな道具だとは驚きですね。

では、一体いつから日本で印鑑が使われ始めたのでしょうか。

その答えは、正確にはわかっていません。

歴史的な裏付けが取れる資料が存在していないために、明確な時代がわからないのです。

しかし、現存しているハンコの中で、最も古い印鑑は後漢の光武帝が日本に授けた金印とされています。

歴史の教科書で見たことのある人もいらっしゃるでしょう。

後漢書に記載されている漢委奴国王は国宝にされています。

見ることができる機会があれば、欠かさずに見に行きましょう。

印鑑制度はどのように広まった?

現在の様に印鑑が用いられるようになったのは、奈良時代からと言われています。

しかし、当時は公印のみ印鑑として使われていたため、一般の人々は持つことができませんでした。

時代が経ち、平安時代に成ってから、一般の人々が私印として、印鑑を使えるようになったのです。

その証拠として、当時の藤原氏の私印などが残されています。

けれども、当時、一般の人が使っていたのは、ハンコによって押せる印鑑ではありませんでした。

その人達は、サインや人差し指で点を打つ「画指(かくし)」と呼ばれるモノで契約を締結していたのです。

それからもどんどん印鑑が普及していきましたが、明治時代に成って一般的に普及しました。

何故なら、明治6年10月1日太政官布告がされたからです。

そこには、実印が捺されていない公文書は裁判で認められないことが明記されていました。それによって、法的にも実印の価値が認められたのです。

これに伴って、署名と一緒に実印を捺すことも制度化されました。

現代における印鑑の使い方は、ここから始まったと言っても過言ではないでしょう。

ちなみに、印鑑が公的に認められるようになった、10月1日は「印章の日」とされています。

ハンコ業界では、毎年印章の日に様々なイベントを催しているため、時間に余裕がある時は足を運んでみませんか。

「捺印」と「押印」の明確な違いとは?

日本のビジネスや法的文書において、捺印と押印の違いは非常に重要です。

多くの人がこれらの用語を使い分ける際に混乱を感じることがあります。

しかし、実際にはこの2つの用語には明確な違いが存在します。

捺印は署名とセットで使用される

捺印は、多くの場合、「署名捺印」として使用されます。

これは、文書に署名(本人の直筆サイン)を施した後に印鑑を押す行為のことです。

捺印は、文書の本人確認と意思表示の強化を目的としています。

特に法的な文書や重要な契約書において、捺印は本人の意思表示として高い効力を持ちます。

押印は署名を伴わない場合に使用

一方、押印は、「記名押印」として知られています。

これは、署名(直筆サイン)なしに印鑑を押す行為を指し、記名(本人によるサイン以外の方法での氏名記載)と一緒に行われることが多いです。

押印は、内部文書や一般的な業務上の書類でよく用いられます。

捺印と比べると、法的効力はやや低くなりますが、文書の正式性を示すために広く使われています。

法的効力の違い

捺印と押印の最大の違いは、法的効力にあります。

署名を伴う捺印は、署名の本人確認能力が高いため、文書の法的効力がより強いとされています。

これに対して、押印は本人の意思表示の証明としてはやや劣りますが、日常業務においては便利で効果的な手段です。

実印と認印の使用

また、印鑑を使用する際には実印と認印があります。

実印は法的に認められた印鑑であり、契約書や重要な文書に用いられる印鑑です。

一方、認印は日常的な文書や一般的な業務で使われ、実印ほどの法的効力はありません。

以上の違いを理解することで、捺印と押印を適切に使い分け、ビジネスや法的な文書を適切に取り扱うことが可能です。

脱ハンコの未来とその背景

日本社会に根強く残るハンコ文化が、近年大きな変革の時を迎えています。

この「脱ハンコ」の波は、押印や捺印の伝統を置き去りにし、デジタル化と効率化への道を切り開いています。

脱ハンコの背景

脱ハンコが進む背後にはどのような理由や背景があるのでしょうか。

1.DXの推進

まず注目すべきは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進です。

経済産業省が指摘する「2025年の崖」という予測は、既存システムの限界とそれに伴う経済損失を予告しています。

旧来のシステムの複雑化がビジネスのスピードと効率を阻害し、結果的に大幅な損失を引き起こす恐れがあります。

そこで、アナログな業務プロセス、特に紙ベースの文書管理とハンコを用いた承認プロセスが、DXの大きな障害となっています。

これらを電子化し、シームレスなワークフローを実現することが、現在の企業にとっての急務です。

2.働き方の多様化

次に、働き方の多様化が進む中で、脱ハンコはより重要な意味を持ち始めています。

感染症の流行がテレワークの普及を加速させ、仕事の場所は多様化しました。

しかし、押印や捺印を要する業務は、この新しい働き方に適応できず、従業員が出社を余儀なくされるケースも発生しているのが現状です。

テレワークが一般化する現在、作業の場所を選ばない柔軟な業務プロセスが求められており、脱ハンコはその実現のための重要な施策となっています。

3.脱ハンコを進めるために必要なもの

脱ハンコを実現するためには以下のものが必要です。

- 電子印鑑

- 電子契約サービス

- 電子化可能なワークフローシステム

脱ハンコを進める方法

最後に、脱ハンコを進める具体的なステップを見てみましょう。

1.導入目的の明確化

まずは、システム導入の具体的な目的を定めます。

どの業務をどの程度まで電子化するのか、目標を明確にすることが重要です。

2.電子化する書類の選定

全ての書類を一気に電子化するのではなく、段階的に進めましょう。

最初は社内で完結する書類から始め、徐々に範囲を広げていくのが理想的です。

3.システムの選定

目的に合ったシステムを選びます。

コストやワークフローの電子化範囲など、様々な要素を考慮して最適なシステムを選択します。

4.社内規程とワークフローの整備

システム導入に伴い、社内ルールやワークフローの整備が不可欠です。

細かい点まで検討し、スムーズな運用を目指しましょう。

5.社内外への周知

最後に、システムの導入とルールを社内外に周知し、従業員には使い方やルールを教育します。

これが定着させるために重要です。

まとめ

「捺印」と「押印」の違いを理解することは、日本のビジネスや法的文書を適切に取り扱うために不可欠です。

捺印は署名と組み合わせて使われ、文書の正式性と本人の意思表示を強化します。

一方で、押印は署名なしで行われ、日常業務において文書の正式性を示すために使用されます。

そして、デジタルトランスフォーメーションの推進と働き方の多様化により、日本は「脱ハンコ」の時代へと移行しつつあります。

この変化を理解し、適応することで、ビジネスの効率化と未来への一歩を踏み出すことができるでしょう。